-

Histoire d'un retournement ou comment nier le rien (à propos de Cl. Esnault)

Jean Lancri (cf. Claude Esnault)

(Soixante-dix-neuf plus une miettes filo-zoo-fiques pour Claude Esnault

à propos de son Thanatothéâtrium).« Bon, voilà, Ça recommence,

"Temps" que Ça dure, pour dire ».

Claude. (*) 1) Par où commencer ? Écoutons le Roi de cœur s’adressant au Lapin blanc dans Alice au pays des merveilles : « Commencez par le commencement, et continuez jusqu’à ce que vous arriviez à la fin ; alors, arrêtez-vous ».

1) Par où commencer ? Écoutons le Roi de cœur s’adressant au Lapin blanc dans Alice au pays des merveilles : « Commencez par le commencement, et continuez jusqu’à ce que vous arriviez à la fin ; alors, arrêtez-vous ». 2) Si notre histoire se met, avec ce conseil, à l’enseigne de Lewis Carroll, précisons que le Roi et le Lapin en question y font aussi office de masques ; deux parmi ceux, et ils sont nombreux, que Claude Esnault se plaît à recueillir dans le champ littéraire pour s’en revêtir quand il joue. Comment et pourquoi d’entrée de jeu (si ce n’est de « je ») cet artiste de la scène s’en affuble, telles seront quelques-uns des sujets que nous aborderons. Ajoutons que notre homme opère dans ses performances en tant qu’auteur et acteur, montreur d’images et monteur de textes, sculpteur d’objets et ciseleur de personnages ; qu’il s’y affaire comme l’unique artisan des multiples personae qui, exhibant ou dissimulant son moi, portent sa voix, pour silencieuse qu’elle soit ; bref, qu’il s’y emploie tel le très singulier fabricant des masques, littéraires ou pas, qu’il prépare l’hiver et dont il se pare quand, avec l’été, revient la saison où il se donne en spectacle. Aussi incombait-il, de droit, à ce Lapin et à ce Roi, d’introduire un essai consacré à Esnault en ses œuvres et à ce que ce dernier ne craint pas de nommer son Thanatothéâtrium.

3) « Tout commence par un voyage » nous déclare un Alberto Manguel ; et surtout, prend-il soin de préciser, lorsqu’il est question de littérature. D’en écrire ou de la lire, de la donner à entendre ou à voir ; ou bien encore, comme c’est le cas dans notre histoire, lorsqu’il s’agit de la promouvoir jusque sur les planches d’un théâtre. Voilà donc ce que nous répète à longueur d’ouvrages ce grand bouquineur, insatiable dévoreur d’œuvres dont il s’applique à relater les « voyages » où ces dernières, d’après lui, prendraient source et ressource. Or, sur l’Océan des Textes, Claude ne se montre pas moins bourlingueur qu’Alberto. Pour ce qui est des récits susceptibles de s’ensuivre, il n’est pas non plus en reste. Avec cette différence que lui scénographie les livres qu’il a lus (mais l’on pourra légitimement se demander si ce ne sont pas eux qui, à l’inverse, l’ont élu), que lui chorégraphie les écrits qu’il soutient (quoique l’on pourra prétendre, et à juste titre, que ce sont eux qui bel et bien le soutiennent). Et c’est ainsi que Claude Esnault se mêle de mettre des textes --les plus grands !-- en images, en objets, en gestes et, pour tout dire, en actes ; sinon tous les Grands Textes, du moins ceux d’entre eux qui lui tiennent tant à cœur qu’ils donnent l’impression de lui coller au corps dès lors qu’il s’active « en performance ».

4) Le Thanatothéâtrium rendrait ainsi compte des voyages accomplis par de Grands Ecrits qui, au prix de quelques coupures, tiennent lieu, pour notre lettré performeur, d’habits de scène, de juste-au-corps, voire de seconde peau. Et voilà comment des Grands Noms de la littérature se trouvent conviés, de concert avec sa personne, à se produire en ses spectacles : ils y sont invités au sens latin du terme. Or Claude fait même davantage. Les propulsant jusqu’au plus intime de son for, il les met en scène (non : en actes) au milieu de son logis.

5) Tout plateau de théâtre ne serait, dit Shakespeare, qu’un « wooden O » où l’univers se mire. Le « O de bois » (mais surtout de terre battue) que Claude a jugé bon d’enchâsser en sa demeure introduirait toutefois une différence ; il mettrait en abyme « l’univers que d’autres appellent la Bibliothèque ». On verra que tout, dans le minuscule coin de France où Esnault vit et maintenant se produit, tout se déroule comme s’il s’agissait pour ce dernier d’y suivre à la lettre Borges dans l’une de ses nouvelles les plus célèbres : Aleph.

6) Puisque nous n’en sommes qu’au préambule, n’anticipons pas davantage sur les métamorphoses que notre bouquineur-ciseleur-auteur-acteur fait subir aux textes qu’il déporte en ses œuvres, qu’il colporte jusqu’en la modeste chaumière où les rigueurs de l’existence l’ont contraint d’exercer son génie créatif. Notons toutefois que Claude rumine ses lectures durant de longs mois (Nietzsche n’exigeait pas moins de ses lecteurs que cette opération digne d’un bovidé). Mais, s’il prend à ce point son temps, sans doute est-ce pour mieux dégraisser les œuvres de l’esprit dont il se nourrit : sa digestion les décape jusqu’à l’os. A tout le moins jusqu’à cet os qui, chez les Romains d’autrefois, signifiait autant « visage » que « bouche ».

7) Claude Esnault ne se mettrait des Grands Textes en tête qu’à seule fin de se les mettre en bouche. Littéralement, littérairement (et sans doute faudrait-il forcer la langue jusqu’à forger le vocable « littoralement »), il s’y abouche.

8) L’opération ne va pas sans conséquence. Dès lors qu’il ajuste des écrits d’autrui à ses lèvres (des lèvres qui durant la séance resteront hermétiquement closes !), Esnault n’est pas sans quelque peu (non : beaucoup) se les approprier. Ne le jugeons pas. Jaugeons plutôt son action à l’aune de ce qu’un René Char pensait des procédures de cette nature : « On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. » ; or Claude n’aura de cesse de s’y employer.

9) Un mot, en passant, sur un verbe que nous venons d’employer ; un mot sur « ajuster ». Nous verrons que ce terme est à même de rendre compte avec la plus grande justesse de l’opération qui commande et coordonne les gestes de Esnault quand ce dernier s’escrime sur son « wooden O », pour peu que, au travers de son « os », il y passe à l’acte et aux actes. A savoir : l’acte de se baisser (mais pourquoi ce geste-là en tant que geste quasiment premier ?) ; celui de ramasser (qu’y aurait-il de si urgent pour lui à collecter au sol ?) ; l’acte de relever (mais quoi ?) ; celui de manipuler (ce ne sont que des morceaux ! Mais des morceaux de quoi ?). Il y a plus encore. Il est un acte supplémentaire qui vient parfaire ceux que nous venons d’énumérer. Se produire en son drôle de théâtre reviendrait pour Claude à déployer une panoplie de gestes bien calibrés dont le but secret (la botte secrète) serait d’aboutir à l’acte capable d’en clore la liste tout en procédant à leur « relève », au sens que l’on accorde à ce terme depuis Hegel. Or le geste que, pour conclure, notre sculpteur-facteur-performeur se met en devoir d’exécuter avec la plus grande minutie, c’est celui d’ajuster.

10) Telle serait la finalité la plus obvie (et pourtant cachée) des spectacles fignolés par Claude Esnault : instaurer des ajustements ; ajuster les éléments d’une marquèterie disjointe. Tel serait leur obstiné dessein (dissimulé, à l’instar de La lettre volée chez Edgar Poe, dans sa gestuelle la plus patente): restaurer de la liaison entre des morceaux interminablement manipulés. D’où l’obsédante question : entre des morceaux de quoi ?

11) A propos de ces fragments, plaçons-nous provisoirement à l’enseigne du spectateur que le Thanatothéâtrium se met en peine sinon d’instruire, du moins de construire : restons coi. Gardons bouche cousue : suspendons aux confins de leur mystère les actions toujours recommencées que Claude s’évertue à effectuer. Plus loin, loisir nous sera donné d’ajuster (et force nous sera d’admettre que c’est le mot qui convient), oui, d’ajuster les gestes énigmatiques (bien qu’anodins) dont nous aurons été les témoins ravis (quoique fort ébaubis) aux enjeux (devinés souterrains mais perçus comme d’autant plus souverains) des spectacles mis en actes (et non en scène) par Esnault. Au sortir de chacune des séances viendra le moment de prendre la pleine conscience des enjeux qui sous-tendent toutes ces performances : à la mesure de leur démesure.

12) S’il est une opération qui, par exemple, ne s’apprécie que dans l’après-coup, c’est bien la dernière que Claude croit devoir accomplir : elle met tous les gestes qui la précèdent sous tension, elle les maintient sous une espèce de tension eschatologique. Même si nous n’y viendrons qu’in fine, donnons-lui dès maintenant son nom ; c’est l’opération dite (par nous) du retournement. Pour avoir dans ce texte, comme Esnault en ses performances, un moment différé sa mise en relief, sans doute saisirons-nous avec plus de pertinence de quoi en l’affaire il retourne, de quoi il a retourné dans le retournement de tous ces morceaux qui, pour l’heure, ne laissent pas de nous laisser pantois. Force alors nous sera de dire à l’artiste : chapeau bas ! Force nous sera de rendre justice aux opérations que nous aurons visionnées : nous pourrons attester qu’elles procèdent d’une opération de justice, laquelle ne pouvait être menée que par le truchement d’un rituel hautement théâtralisé. Mais point de hâte. Pour le temps de quelques paragraphes, faisons fi des fins. Foin des mobiles, immobilisons l’action ! Comprendre pourquoi les spectacles de Claude Esnault nous stupéfient à ce point nécessite que nous rejoignions l’orée de notre histoire.

13) Puisque nous ne saurions déroger au principe énoncé par Manguel et tacitement reconduit par Esnault, l’histoire que nous entreprenons de conter débute par un « voyage » ; et c’est bien une histoire. C’est même une histoire double. Comme il va de soi, c’est d’abord celle de Claude.

14) C’est l’histoire d’une vie avec vue. Tout comme l’on dit d’une résidence qu’elle est « avec vue », c’est une vue sur la vie de notre artiste telle qu’aperçue depuis une temporaire embrasure. Laquelle ? Celle que ce dernier aménage en sa demeure plusieurs fois au cours de chaque été pour la démonter une heure après. Programmée pour ne durer que le temps d’une performance, plus nouménale que phénoménale, ladite fenêtre n’est ouvragée qu’à l’usage des spectateurs. Elle donne autant sur l’acteur en action que sur le maître de maison qu’elle métamorphose en maître de cérémonie. Elle n’ouvre en fait que sur son noyau de nuit. (L’intéressé, quant à lui, parle de « boîte noire » lorsque ce n’est pas d’une « boîte de nuit » ; avec ces métaphores de la boîte crânienne, il rejoint le Maurice Roche de Compact). Cette insigne « fenêtre » n’est donc pas sans remettre en question le maître de céans, sans introduire du « jeu » dans son « je ».

15) On le voit, cette vue sur la vie de Esnault fonctionne telle une fenêtre qui commuterait son habitat en aire de jeu et réciproquement. En résulte que les lieux y gagnent en hétérotopie. Foucault utilise ce terme à propos d’espaces décalés, d’endroits où chacun, se sentant à la fois même et autre, s’éprouve en permanence déplacé ; et Foucault de choisir l’exemple des cimetières pour analyser cette notion. En nous donnant le change pour le temps d’une performance, la Tanière ne se ferait pas faute de nous y renvoyer. Lorsque le plateau de scène se fond dans la terre battue du logis, il y ouvre un double fond qui pourrait bien aller jusqu’à l’abîme : rongé par une altérité que l’emblème du Thanatothéâtrium se fait fort de revendiquer, celle de la mort.

16) Pour ce qui est des lois qui le régissent, le Thanatothéâtrium serait de ce fait à ranger au plus près d’une « autre scène », celle qui, nantie de son poids d’« inquiétante étrangeté », fut théorisée, comme l’on sait, par Freud ; ou bien encore dans le voisinage du Théâtre et son double, tel que Artaud le joua dans son existence comme sur des tréteaux. Autres parrains de haute volée : les romantiques allemands. Qui pour la première fois voit Claude manipuler ses singuliers bouts de bois, qui tant soit peu alors subodore qu’ils ne sont tels qu’en raison des morsures de la mort ne peut que songer à ce qu’un Novalis formula dans l’une de ses maximes les mieux frappées : « Tout le visible adhère à de l’invisible, tout l’audible à de l’inaudible, tout le sensible à du non-sensible. Sans doute, tout ce qui peut être pensé adhère-t-il, de même, à tout ce qui ne peut être pensé ».

17) L’histoire que nous narrons est aussi celle de nos rapports avec ce qu’il faut bien appeler le Grand-Œuvre de Claude. Mais l’Histoire, la majuscule, celle que Pérec a définitivement flanquée d’une grande « hache », sera également citée à comparaître ; et le rôle de cette hache sera tenu dans ce récit par une malencontreuse mitrailleuse qui, entre autres méfaits, visa trois jeunes enfants et les hacha menu. Nous apprendrons alors que tout avait commencé naguère, par temps de guerre, dans un voyage qu’il eut mieux valu ne pas entreprendre.

18) Qui pénètre dans ce que nous entamons-là (une histoire sans la moindre hachette) ; qui se hasarde pour la première fois dans l’aventure, somme toute, de modeste envergure, consistant à prendre sa voiture pour aller visiter Claude sur ses terres et l’observer dans ses œuvres ; qui s’est un jour ainsi dévoyé en rase campagne pour gagner la fermette délabrée où Esnault joue désormais; qui, un soir, introduit comme au début d’un conte, se retrouve à s’asseoir dans l’unique pièce logeable de la Tanière ; qui donc, au bout du compte, se dispose à y assister à l’une des performances que le locataire des lieux y accomplit pour sa quinzaine d’invités ; quiconque vient d’effectuer ce tortueux voyage est à mille lieues de se douter qu’il n’a fait qu'exécuter les préliminaires nécessaires au bon déroulement des représentations de son hôte. (Un mot sur le mot « représentation » ; pour ce qui est du Thanatothéâtrium, nous serons amenés à récuser son emploi; mais notre spectateur de fiction ne s’attend guère à autre chose. D’où son maintien pour quelques paragraphes).

19) Prendre la route : il a fallu en passer par là pour aboutir au Thanatothéâtrium ! Or voir le rideau se lever sur le premier « tableau » (façon de parler ; nul rideau, fût-il de scène, dans la Tanière ; et rien qui fasse « tableau » !) nous précipite, sinon au fond de l’abîme (comme cela ne manquera pas de se produire par après), à tout le moins dans le plus « déroutant » des voyages.

20) D’entrée de jeu, d’entrée dans le drôle de « je » de rôles où, par personae interposés, Claude se met en demeure de nous entraîner, notre première pensée ne saurait être que celle d’un Dante, en passe lui aussi (à l’orée de La Divine Comédie) de réaliser un fameux périple: « le droit chemin est perdu ».

21) Surprise ! Nulle prise sur ce que nous avons d’emblée sous les yeux. Sans bouger de place (pris au piège du siège !) nous voici, du moins pour ce qui est du sens, voués à l’errance. Dessaisis de toute prise, saisis par ce dessaisissement. Il n’empêche que nous sommes fascinés.

22) Devant nous ? Rien que du rien si ce n’est du vide, ce qui est tout de même un comble tant le sol de la scène se trouve encombré d’objets. Non : de morceaux d’objets. Lesquels, justement parce qu’ils ne se donnent à percevoir que comme tels, gisent épars ; c’est-à-dire hors sens. D’où le sentiment d’une plénitude synonyme de vacuité.

23) Que s’est-il passé ? Rien si ce n’est l’infime fiat de cet acte premier : Claude a commencé.

24) Notre performeur a débuté comme si de rien n’était, tout en assortissant ce rien d’un ex abrupto. Or l’insignifiance de son commencement, sertie de sa placide soudaineté, nous plonge dans une sorte de rêve éveillé : une temporalité que vont rythmer les ricochets du geste qui en a commandé l’ouverture.

25) Il y eut donc (il n’y aura guère que) le minuscule déclic d’un incipit. Etait-ce en guise de déguisement premier ? Toujours est-il que Claude s’est contenté d’enfiler un « bleu de travail » couleur de grisaille : il n’a fait qu’ajuster cette blouse à son corps, qu’ajuster son corps à cette blouse. Il s’en est attifé mais l’on soupçonnera bien vite que mieux vaudrait dire qu’il s’en est adoubé. Car le presque rien de son coup d’épaule pour s’en habiller, le moins que rien de son bras pour s’introduire dans la manche, le trois fois rien des mouvements de son corps pour endosser le survêtement va se faufiler jusqu’en fin de séance.

26) Séminale s’il en est, l’action de commencer va en effet se déguiser. Autant dire qu’elle va s’aiguiser : se vêtir de mots, s’habiller d’images, s’accoutrer de photos, se peaufiner de vidéos. S’insinuer, d’une part, dans la lecture (projection, audition, réécriture) d’extraits de Grands Textes, d’autre part, dans la confection d’insolites sculptures. Au fil de gestes toujours recommencés dans un ordre immuable (se baisser, recueillir, manipuler, retourner), elle se glisse donc d’abord, de concert avec l’interminable relevé de tout ce qui gît à terre, dans le corps (non : le corpus) de la Grande Littérature. Mine de rien, c’est bien ce rien, soit l’action d’enfiler une vulgaire blouse de travail, qui va se charger, dans un premier temps, d’ajuster entre eux les innombrables et innommables morceaux éparpillés sur le sol de la Tanière ; dans un second temps, de relier tous ces éléments aux fragments littéraires mis en œuvre, en mouvement et en acte dans ce singulier atelier de gestes, d’appropriation de textes et de construction de sculptures qu’est devenu l’espace où habite, cogite, s’agite, joute avec lui-même et met en joue sa vie Claude Esnault ; un lieu pour lequel ce dernier a jugé bon de bricoler ce mot-valise : l’actelier.

27) Hypothèse : lors même qu’elles prennent appui sur l’effet indéfiniment prolongé de notre surprise, qu’elles se refusent à toute emprise sur leur sens, les performances de Esnault ne viseraient qu’une prise, celle du geste qui les initie puis se réverbère dans l’infinie série de ses avatars tant visuels que textuels : une prise au sens intransitif du terme. De même que du ciment « se prend », le sens de ce geste inaugural se coagulerait, taraudé par de l’insensé, dans tous les agissements de son auteur. En ses ajustements les plus ténus puisque tous les agencements qui en découlent n’ont qu’un but : concourir à l’opération de justice qu’ils se doivent de susciter.

28) Conséquence : les « morceaux » qui parsemaient le plateau de scène « se prennent » et s’incarnent en de nouveaux « fragments ». Lesquels ? Ceux des Grands Textes !

29) À terre, les menus morceaux de bois gisaient hors signifiance. Voici que, saupoudrés de non sens (fût-il mâtiné de nonsense carrollien), ils se parent désormais de sens. Ils ne s’en emparent toutefois qu’à la condition de changer de statut et de stature. Car, pour incroyable que soit leur métamorphose en bouts de textes, tel est bien l’exploit qu’effectuent les doigts de Claude, tel est l’ultime écho de ce geste premier : la manipulation d’une blouse des plus ordinaires. Et c’est ainsi que d’anonymes bouts de bois coulissent dans de prestigieux écrits, se glissent en leurs trames, raniment leurs drames : la prise dans un corpus de renom leur confère et un nom et du corps. Alors qu’ils n’étaient que litière (« liture à terre » eut surenchéri un Lacan), ils passent de litter à letter (pour user d’un jeu de mots non plus lacanien mais joycien). Mieux encore, les voilà promus au rang de la Grande Littérature.

30) Coup de génie ou coup de passe-passe ? A coup sûr, un étonnant coup de théâtre qui vaut bien un coup de chapeau. Or c’est dans la coulée de ces coups et contrecoups qu’opère le retournement auquel il nous faudra bien en arriver.

31) Récapitulons. Sur la scène du théâtre logé dans la Tanière, tout se déroulerait comme si Esnault se donnait pour but absolu d’ajuster, en vue de leur prise effective : 1) les gestes d’une performance ; 2) les morceaux qui gisent à terre ; 3) des fragments de Grands Textes glanés dans la bibliothèque fantasmée par Borges. Il y a cependant davantage. Claude n’accorderait entre eux ces divers éléments que pour qu’ils se prennent également dans de drôles d’assemblages. Lesquels ? Ceux que notre artiste s’ingénie à bricoler sous nos yeux.

32) Quand bien même il ne réunit que des tenons et des mortaises, Esnault ne fait guère que cela : coller, décoller, recoller. Bref, il bricole. Est-ce à dire qu’il ne « colle » qu’à seule fin de réparer les conséquences d’un « bris » ? Laissons la question en suspens. Attachons-nous plutôt pour l’instant à l’action qui la propage ; eût-il connu notre obstiné bricoleur, Barthes n’eut pas manqué de le qualifier tel que lui-même se définissait : un « ouvrier modeste d’une tâche au caractère absolu ».

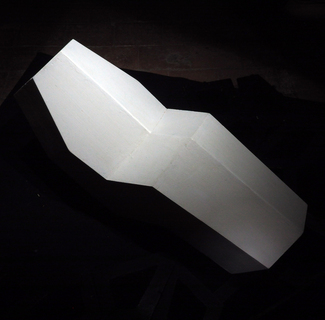

33) Notre avisé performeur ne s’épuiserait à puiser des morceaux à terre que pour les entraîner dans l’interminable bricolage susceptible de les faire passer du rang d’objets inclassables à celui de sculptures tout aussi peu définissables. Tandis qu’il conduit d’une main ferme le devenir de ses artefacts tant visuels que textuels, Claude leur ouvre donc la voie qui, à terme, en ferait des sculptures à valider comme telles ; mais il se garde bien de les accompagner au-delà du mi-chemin ; il les maintient (tel Dante escorté de Virgile au début du premier vers de L’enfer) « Nel mezzo del cammin » : en état de crise, c’est-à-dire, d’ouverture ! Il en résulte que jamais ses assemblages ne se figent en des formes objectivables de façon univoque. Des courbes peuvent bien nous suggérer des manières de berceaux ou de sièges, de cercueils ou de fauteuils, de meubles ou d’individus, tout processus d’individuation y reste en instance, toute tentative d’identification s’y arrête en chemin.

34) « L’œuvre est chemin » enseignait un peintre, Paul Klee. Et un philosophe, Henri Maldiney, de s’en faire l’écho : « l’œuvre n’existe qu’à se frayer le chemin d’elle-même, ce chemin qu’elle est ». Claude Esnault souscrirait sans doute à leurs déclarations en y apportant toutefois, à sa façon, une correction. S’il induit ses « sculptures » dans le cheminement qui les conduit vers elles-mêmes, il croit bon de les retenir en-deçà de toute fin d’un chemin qui ne les assujettirait qu’à une seule interprétation. Aussi demeurent-elles, au sens où l’entend Umberto Eco, des œuvres « ouvertes ». D’où découle que les séances de la Tanière nous offrent le spectacle d’un artiste-artisan moins au labeur qu’engagé dans un perpétuel processus de « perlaboration » (Esnault fait volontiers sien ce terme freudien). Moins au travail qu’en travail (au sens de l’obstétrique et de la psychanalyse). Infatigablement besognés, ses assemblages nous donnent donc à voir le travail de l’inconscient, lequel, écrivait Freud, « ne pense pas, ne calcule pas, mais se borne à transformer ».

35) S’il arrive néanmoins que des assemblages passent le cap du mi-chemin, c’est pour aboutir à des « sculptures » où de curieuses créatures adoptent un semblant de figure. Leur corps (leur absence de corps !) y prend les traits d’un cercueil en forme de fauteuil. Drôle de fabrique, dira-t-on ! Aussi Goya, Magritte et Manet sont-ils mis à contribution pour conforter Esnault dans son entreprise.

36) Un célèbre tableau de Magritte intitulé Perspective. Le Balcon de Manet (1950) met en scène quatre personnages. Assis pour l’un, debout pour les autres, ceux-ci nous dévisagent depuis la balustrade d’un balcon. Rien là de très spectaculaire si ce n’est que tous ces personnages n’ont guère de visage : ils sont en habits de cercueil, en deuil d’eux-mêmes. Les sculptures aux allures de sépultures conçues puis assemblées dans la Tanière sont à situer dans leur postérité. Elles s’appuient sur une métonymie temporelle identique à celle dont Magritte affecte les gens que Manet faisait poser dans son non moins fameux Balcon (1874), lequel reprenait déjà la composition d’une autre toile de grande réputation, Les Majas au balcon (1808-1812) de Goya : ainsi passe le fil d’une filiation. Si notre sculpteur-performeur y va là de son faufil, tout porte à croire qu’il s’inscrirait volontiers en léger porte-à-faux : il troquerait bien les cercueils qu’il emprunte à Magritte pour de simples berceaux. Aussi s’efforce-t-il de maintenir ses assemblages au stade du « ber-cueil » (le mot-valise est de son cru): moitié berceaux, moitié cercueils.

36) Un célèbre tableau de Magritte intitulé Perspective. Le Balcon de Manet (1950) met en scène quatre personnages. Assis pour l’un, debout pour les autres, ceux-ci nous dévisagent depuis la balustrade d’un balcon. Rien là de très spectaculaire si ce n’est que tous ces personnages n’ont guère de visage : ils sont en habits de cercueil, en deuil d’eux-mêmes. Les sculptures aux allures de sépultures conçues puis assemblées dans la Tanière sont à situer dans leur postérité. Elles s’appuient sur une métonymie temporelle identique à celle dont Magritte affecte les gens que Manet faisait poser dans son non moins fameux Balcon (1874), lequel reprenait déjà la composition d’une autre toile de grande réputation, Les Majas au balcon (1808-1812) de Goya : ainsi passe le fil d’une filiation. Si notre sculpteur-performeur y va là de son faufil, tout porte à croire qu’il s’inscrirait volontiers en léger porte-à-faux : il troquerait bien les cercueils qu’il emprunte à Magritte pour de simples berceaux. Aussi s’efforce-t-il de maintenir ses assemblages au stade du « ber-cueil » (le mot-valise est de son cru): moitié berceaux, moitié cercueils. 37) Question : comment s’y prendre dans une performance pour que l’arrondi d’un berceau n’évoque pas aussitôt celui d’un cercueil ? Il y faudrait du tact. Par exemple, la délicatesse d’un geste qui n’irait au contact des bouts de bois et des bouts de textes que du bout des doigts et avec la grâce d’une caresse. Or tel pourrait bien s’avérer l’acmé des actes effectués par Claude en son Thanatothéâtrium.

38) Si notre homme ne peut que songer à ce geste où l’attention, en quelque sorte phénoménologique, qu’il porte au réel atteindrait son apogée, se pourrait-il qu’il y rêve au moment où nous écrivons ces lignes ? Supposons que ce soit le cas ; laissons-le donc ruminer son point d’orgue et profitons-en pour conter une anecdote : elle tiendra lieu d’entracte.

39) J’ai rencontré Claude Esnault chez des amis communs au cours d’un repas où nombreux étaient les convives ; le hasard fit qu’il nous plaça, ma femme et moi, près de lui. Nous parlâmes théâtre et littérature ; un peu du Cricot de Kantor, beaucoup du Finnegans Wake de Joyce : l’étendue de la culture de notre interlocuteur nous impressionna. Toutes proportions gardées, je pris congé de cette conversation comme Henri Michaux quittant une exposition de Paul Klee : « voûté d’un grand silence ».

40) Lors de ces agapes, nous ignorions, ma femme et moi, que la littérature constituait la colonne vertébrale qui maintenait notre interlocuteur debout. Adolescent, il était tombé dedans (nous apprit-on peu après ce repas) tel Obélix, petit, dans la potion magique du druide Panoramix. Cette « chute » lui octroya la force de prendre en main son destin lorsque survinrent les événements dits de Mai 68. Il gagnait sa vie comme ajusteur chez Citroën quand, tel Virgile ouvrant la voie pour Dante, les Grands Textes lui montrèrent « le droit chemin ». La littérature lui fournit ainsi l’instrument qui lui permit de sortir de l’usine et de pénétrer dans le monde du théâtre. Elle ne fut cependant pas qu’un outil juste bon pour changer d’emploi ; elle lui permit d’exercer, comme disait Pavese, le « métier de vivre ».

41) Des tiers nous contèrent également la tragédie qui, quatre ans avant la naissance de Claude, enténébra sa famille. Ainsi avons-nous connu comment un funeste « voyage » avait pu hypothéquer une vie qui restait encore à venir. Si ce drame ne mit pas l’existence de Esnault sous scellés, il y apposa son sceau. Ses détails, nous ne les sûmes qu’après avoir vu Claude en action. C’est donc en méconnaissance des malheurs qui précédèrent (conditionnèrent ?) sa mise au monde qu’il nous faut rejoindre la performance en cours dans la Tanière. Notre fictif spectateur nous y attend. A dire vrai, ses yeux ne sont-ils pas les nôtres au soir de notre première séance ?

42) Notre entracte prend fin comme avait débuté le spectacle : sur une surprise. Esnault s’est immobilisé. C’est à peine s’il berce l’un de ses fauteuils-cercueils et c’est tout juste s’il n’esquisse pas une caresse. Petit geste, grands effets. Pour furtif qu’il soit, celui-ci n’est pas sans nous remettre en mémoire une sculpture de Giacometti (L’objet invisible, 1934) où une jeune femme ne tient entre ses deux mains que du « rien ». Notre performeur n’est-il pas au plus près d’un « rien » du même genre durant la fraction de seconde où son ébauche de caresse s’éternise ? Il s’en faudrait de peu, tant elle nous hypnotise, que celle-ci ne suscite « quelque chose » à partir de « rien ».

43) Marquons le pas sur cet instant névralgique de la performance. Sa tentative d’avoir prise sur du « rien » n’est-elle pas au bord de faire basculer la séance sous la coupe (et dans la logique) du spectral ? Ce « rien » (presque) pris en main n’est-il pas en passe de devenir un morceau d’hantologie, au sens que Derrida (inventeur du mot et investigateur de la notion) donne à ce néologisme ? Ne voila-t-il pas qu’on pourrait se laisser aller à croire en une figure qui hésiterait entre le visible et l’invisible, en une face qui s’efface, en un visage qu’on ne voit pas mais qu’on pense voir. Sous la main de l’officiant s’épanouit/s’évanouit un fantôme d’enfant. Aussi le geste que notre artiste se risque à exécuter n’est-il pas sans nous renseigner sur la part hantée de toute parenté, qu’il s’agisse des œuvres de la chair ou de celles de l’esprit.

44) Sous la main de Claude, il n’y a rien à voir… si ce n’est du vide. Mais, pour peu que notre oreille soit aux aguets, comment ne pas noter l’écho qui hante ce mot ? Pour muette qu’elle soit, la caresse y cause. Or n’y dit-elle pas tout bas (mais en latin !) ce qu’elle montre ? Comment ne pas discerner que, tout en nous indiquant la présence-absence du « vide », elle ruse ; et qu’elle n’use de l’altérité d’une langue étrangère que pour nous donner à entendre l’impératif « Vide ! » ? Il se pourrait que, tout en se taisant, et parce qu’elle ne pipe mot, la caresse de Esnault nous murmure-là ce que prononçaient les Romains d’autrefois pour intimer cet ordre : « VOIS ! »

45) « VOIS ce RIEN que mon geste s’efforce de NIER !».

46) La bouche close du performeur, le mutisme de ses gestes, le silence de sa main forment alors une chaîne à mettre à l’enseigne du conseil naguère énoncé par Hölderlin : «Que lorsque le silence tourne, cela soit aussi une parole !». Quand Claude, lèvres serrées comme d’autres serrent les poings, tourne sur son plateau, n’est-ce pas ce silence-là qui soliloque sur scène ? Quand des bouts de bois sont retournés en fragments de textes, n’est-ce pas leur discrète éloquence qui s’en vient hanter (déconstruire) la Grande Littérature (comme s’il s’agissait d’y débattre avec le Derrida de Spectres de Marx) ? Le Mutus Liber que Esnault s’applique à mettre en actes jusqu’à se commettre dans une esquisse de caresse n’exprimerait rien d’autre qu’un désir de NIER du RIEN. A quelles fins ? Pour faire place, par les voies d’un silence qui tourne de performance en performance, à ce dont il retourne dans le Grand Retournement. (Depuis nombre de paragraphes, nous annonçons la venue de ce Grand Chamboulement ; nous y sommes presque).

47) Au-dessus du « ber-cueil », les doigts de Esnault se permettraient de rêver ! Nul doute qu’ils ne se mettent à l’ouïe de l’enfant qui n’y cause guère pour cause qu’il n’y est pas ; nul doute qu’ils ne fantasment alors sur un fantôme d’in-fans. Sur le sol de son logis, Esnault a disposé la toile de son existence ; il a étalé son jeu (l’« ici et maintenant » de son « je ») et cela suffit pour que, de concert avec lui, la rêverie des spectateurs y travaille en étoile. Et c’est ainsi que les notations qui d’ordinaire accompagnent le silence forment cortège autour des doigts de Claude. Quand, au-dessus du vide, ces doigts y vont de leur évocation d’une caresse, s’y décline du même coup la gamme des silences. Or elle y va du repli sur soi à la méditation sur les exigences de la création. Nul doute que l’artiste n’y alimente son credo d’ajusteur devenu performeur. Créer ne nécessite-t-il pas, pour lui comme pour quiconque, le recours au silence ? Du moins en Occident (ainsi qu’un historien, Alain Corbin, nous le rappelle dans un livre récent), le silence ne demeure-t-il pas l’inspirateur de toute création ? N’est-il pas la condition de toute relation envers toute forme de transcendance, que celle-ci se réfère à Dieu ou à ce qui en tient lieu (dans notre histoire, il revient à la Grande Figure de la Littérature d’assumer cette fonction), fût-ce sous les espèces d’un Deus ex machina, puisque nous sommes dans un théâtre (où ce rôle est alors dévolu à l’un ou l’autre des Grands Textes), ou bien encore, puisque ce théâtre n’est autre que le Thanatothéâtrium, fût-ce sous le masque ricanant de la Camarde ? Nul doute que, lorsqu’il se hasarde à cajoler l’un de ses « ber-cueils », Esnault ne médite plus particulièrement ce dernier point. Et pour cause ! Pour cause qu’il le point depuis belle lurette (soyons précis: depuis 1940 ; soit quatre ans avant sa naissance). Nul doute également que, grosse d’un silence aussi disert, la caresse de Esnault ne véhicule en outre l’inquiétude qui saisit tout créateur face à la terrible question que, jadis, un Hölderlin osa poser dans son Wozu Dichter et qu’un Adorno se chargea de relayer après Auschwitz : « A quoi bon des poètes en temps de détresse ? ».

48) Passons sous la scène. Allons à fond d’infortune dans les dessous d’une vie : tout commence le 19 juin 1940. Ce jour-là, les parents de Claude Esnault entassent biens et progéniture dans leur voiture. Ils fuient. Leur province étant occupée par les nazis, ils espèrent pouvoir rejoindre la zone dite libre. Passe dans le ciel un avion qui les mitraille. La mère est sauve, le père y laisse les deux bras, leurs trois jeunes garçons la vie. Quand Claude vient au monde quatre ans plus tard, de ses trois frères il ne reste rien.

49) Mine de rien, Claude n’entamerait chacun de ses spectacles que pour explorer ce rien qui le mine. N’est-ce pas ce rien-là qui le voûte lorsqu’il revêt son bleu de travail, n’est-ce pas lui qui le voue à mettre compulsivement en scène une solitude pour le moins singulière puisqu’il s’agit d’une solitude à deux si ce n’est même davantage : une solitude où Esnault ne peut qu’il n’ait douleur de se diviser en deux, en trois et en quatre ? Dans la drôle de solitude qui est la sienne il y aurait, d’un côté, lui, le vivant, et de l’autre, mais encrypté en lui tel un morceau de mors, cet autre absolu : l’un ou l’autre des trois enfants assassinés. Dans l’ego de Claude, il y aurait donc un morceau de morse donné à décrypter sans fin : fin negans dirait Joyce. Et toute une existence, passée à alterner vie monacale (dans la Tanière) et séances conviviales (dans le Thanatothéâtrium), ne sera pas de trop pour que Esnault puisse se montrer en mesure de s’y confronter.

50) Des doigts se laissent aller à rêver ! Sans doute ceux de Claude songent-ils à ce qu’aurait pu être une « représentation », conforme à la tradition, qui aurait « mis en scène » son drôle de vécu, phénomène de « revenance » compris. Lui qui, à ce qu’il dit, ne s’est jamais senti légitime en cette vie, n’est-ce pas en toute légitimité qu’il aurait pu y reprendre la déclaration d’un autre singulier du théâtre : « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi », à la différence près qu’il l’aurait complétée par ces mots : « …et mes frères, pour défunts qu’ils soient, en moi » ? Pareille surenchère l’aurait probablement conduit à explorer le filon du ré-engendrement des disparus, de leur relève par ses soins. Il aurait également pu exploiter la veine du sosie fantomatique, celle dite (par la critique d’Outre-Rhin) du Doppelgänger.

51) Dans le droit fil d’une posture existentielle où le « je », se croyant le substitut d’un autre « je », ne s’appréhende plus que de profil et sous les attributs d’un « il », sans doute aurait-il pu aussi se livrer à quelques variations hamlétiques sur le thème du to be or not to be. Des divagations à la manière d’un Valéry (« être et n’être pas ») ou bien encore d’un Prévert, lequel n’ajoute à la traduction de la célèbre formule qu’un modeste accent grave (« être où n’être pas ») qui la dévoie très gravement dans un insoluble dilemme où notre homme n’aurait pas manqué de se reconnaître : « comment naître où n’être pas » ? Oui, il aurait pu. Mais il ne s’y est pas senti tenu. Non sans quelques raisons que l’on peut essayer de détailler.

52) S’il est vrai qu’une « re-présentation » théâtrale introduit un écart dans notre manière de pointer « présent » sur la scène du monde, ce mode de présentation ne pouvait convenir à Esnault. Si celui-ci répugne à toute forme de représentation, c’est parce qu’il a choisi, gommant l’écart qui fonde toute représentation, de ne s’investir que dans l’instance du présent. Au moment où, dans le devenir-autre du lieu où il habite, il quitte le sol de la Tanière pour fouler le plateau de son Thanatothéâtrium, c’est au plus vif de sa vie qu’il joute (plus qu’il ne joue) avec tout ce qui lui revient de son « avant-vie » (cette expression est de lui). Lors de cette mise « en actes » (et non « en scène ») de lui-même, il mise donc gros : tout est joué sur une seule case, celle de la présence au monde.

53) D’où l’adhésion de Claude à cette façon singulière d’être présent à l’instant qui passe que permet de cultiver l’art de la performance, au sens que les plasticiens donnent désormais à ce terme. D’où son attention à l’instant qui passe, à la condition qu’il s’y passe tout de même quelque chose, ne fût-ce que le passage d’un fantôme. Il en résulte que les gestes de Esnault mettent le doigt sur le lieu où ils prennent place et sur l’instant où ils passent à l’acte ; à seule fin que, dans ce lieu-là (n’oublions jamais que notre homme y vit), cet instant unique (non répétable, fût-il démultiplié) fasse événement (eût-il l’air futile) et rejaillisse sur tous les autres instants. Ainsi en va-t-il au gré des doigts de Claude dès lors qu’ils s’adonnent au geste d’ajuster, qu’ils s’abandonnent à celui de caresser. S’ils donnent tout au présent, tout s’y présente comme s’il s’agissait là d’un don.

54) Ce que le la est aux musiciens, le do l’est pour Esnault. A la condition de bien entendre que le do de Claude n’est autre qu’un écho du verbe latin do, das, dare, datum et qu’il signifie : « Je donne ». Si le la permet aux musiciens d’un orchestre de s’accorder, le do façon Esnault conduit les éléments de ses performances à partager la même économie : celle du don.

55) Des doigts donnent! Ils rêvent que c’est aux morts qu’ils doivent d’abord donner un message. Telle une adresse aux frères décédés, leur caresse tient alors du fragment d’un discours amoureux. Relisons Roland Barthes : « C’est comme si j’avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. ». Nul n’a mieux que R.B. commenté le « je t’aime » qu’en cette phrase que les doigts de Claude, pour peu qu’ils se prennent à rêver, s’appliquent à paraphraser dès lors qu’ils se recueillent pour recueillir des bouts de bois.

56) Des doigts rêvent ! Se pourrait-il qu’ils tremblent de désir ? Leur émoi ne naîtrait-il pas alors d’un double contact : avec les fragments d’objets qu’ils manipulent, avec les spectateurs qu’ils sollicitent ? Ne rêvent-ils pas, en effet, que leurs songes passent dans le chœur des spectateurs et que ces derniers se font passeurs de rêves à leur tour ? (On pourrait classer les spectateurs qui défilent sur les sièges du Thanatothéâtrium en plusieurs catégories : le chœur des amis, le chœur des sympathisants, le chœur des compatissants, le chœur des méditatifs, le chœur des dubitatifs, le chœur des perplexes, le chœur de ceux qui privilégient le côté Jabberwocky des séances; sans compter deux catégories qui englobent celles que nous venons de citer: le chœur des conteurs qui auront à cœur de rapporter comment des performances furent rêvées dans un coin perdu de France, le chœur des louangeurs qui savent gré à Esnault d’avoir eu à cœur (et à cri, même si ce cri fut tu) de ne jamais désarmer la fonction thaumaturgique de l’art).

57) Mais que peuvent bien rêver de si extraordinaire les doigts de Claude ? Ils rêvent que du sacré affleure sous le sol de la Tanière puis s’en vient roder dans le Thanatothéâtrium ; sur un plateau de scène qu’il prend donc à revers comme il est d’usage lorsque le sacré relève du fantomal. Ils rêvent que du sacré déborde ainsi dans l’aire de jeu, ils rêvent que c’est ce déboulé du sacré qui, au moment où a débuté la performance, a éparpillé au sol la multitude des innommables et inclassables fragments. Sous terre, ces derniers n’étaient que des lambeaux de corps. Exhumés par les voies et les doigts du sacré, les voilà devenus bouts de bois. Et prêts à être… retournés !

58) Il s’en faudrait de peu, à ce stade, pour que le rêve ne vire au cauchemar. Ces morceaux qui, pour être de bois, ne cessent pas pour autant d’avoir été morceaux de mors, ne réclament-ils pas justice ? Or tout porte à croire qu’il ne suffira pas de les ajuster pour que justice passe. Il y faudra le surcroît d’un acte majuscule, celui dont nous n’avons que trop retardé l’entrée, à savoir, le Grand Retournement.

59) Ouvrons une dernière parenthèse avant que d’en venir au chantier du Grand Chamboulement. Si les variantes de l’alternative to be or not to be ont pu obnubiler notre performeur, il est un autre dilemme qui n’aura pas manqué de faire pour lui problème: montrer ou ne pas montrer… la réalité du meurtre de ses frères. Car ce problème n’est-il pas en permanence d’actualité tant l’Histoire (secondée par sa grande hache) s’active autour de nous à mettre en scène des massacres d’innocents ?

60) Dans ce débat, Esnault a tranché : il a opté pour la non-monstration. Il laisse aux brutes les faits bruts ; il remplace une fixation sur les faits nus par une fiction qui tente de panser leurs méfaits. Il se refuse à laisser désarmés ses invités; il leur propose de s’opposer à l’inhumanité avec les armes de la littérature. Fournir au chœur de ses spectateurs le cadre théâtral et mental qui les mette à même, sinon de penser l’impensable, du moins de composer par les moyens de l’art avec lui, n’est-il pas l’ambition du Thanatothéâtrium, l’honneur de son créateur ?

61) C’est dans ce contexte, éthique avant d’être esthétique, que Claude met en cause le paradigme de la représentation. Or ce parti-pris n’est pas sans également nous renvoyer à une problématique bien connue, celle du sublime ; laquelle vient accroitre de son amplitude la nature des enjeux pointés par Esnault dans ses performances.

62) Si l’on suit Lyotard (relisant Kant à sa façon), le sublime est ce moment bien particulier où la représentation se trouve récusée. Loin d’être une présentation de l’imprésentable, il n’est que la présentation de ce simple fait : « il y a » de l’imprésentable. Les gestes commis par Claude ne procèdent-ils pas de cette visée ?

63) Risquons une dernière hypothèse. Il se pourrait qu’une invisible main soit mise à contribution dans le Thanatothéâtrium, qu’elle s’impose pour y œuvrer. Si tel est le cas, ne serait-ce pas son index qui, tout en le désignant pour cible, nous déclarerait : il y va là du sublime, de l’impensable, de l’irreprésentable ? Comme il se doit, cette main-là ne saurait être qu’un fantôme de main, disons, la main d’un fantôme. Mais, pour invisible qu’elle soit, n’est-elle pas identifiable ? Ne s’agit-il pas de la prothèse en bois dont usait le père de Claude, après qu’il eut perdu ses bras ?

64) Dans le droit fil de cette prothèse, poussons plus avant notre hypothèse. S’il est vrai qu’une main en plus et en moins s’immisce de la sorte entre les mains de notre opiniâtre performeur, ne se pourrait-il qu’elle les amène, lors d’une performance toujours à venir, à se compromettre dans un geste qui excéderait enfin l’alternative du visible et de l’invisible ? Ce geste d’exception ne serait-il pas alors, lui, susceptible non seulement de montrer mais aussi de contrer l’effet médusant de ce que nous ne saurions voir ?

65) Trêve d’hypothèse et de fantaisie. Pour l’heure, faute d’être en mesure de réaliser l’exploit précité, ce fantôme de main s’acharnerait à pratiquer, au propre, la « langue de bois » : les bouts de bois disséminés sur le sol ne seraient autres que des fragments de son « langage ». Et leur message (transcrit par nos soins en latin) serait le suivant: « Do ut des ».

66) « Je donne pour que tu donnes » ; ainsi disait-on à Rome où cet adage réglait juridiquement certains usages. Il revient à Didi-Huberman d’avoir montré que cette antique formule s’avère encore opératoire au cœur d’une pratique universelle, celle de l’ex-voto. Il n’en irait pas autrement sous les doigts de Esnault ; surtout si l’on imagine que la main factice de son père trépassé les guide clandestinement. Ces doigts ne rêvent-ils pas que les assemblages auxquels ils s’affairent relèvent d’un engagement du même ordre ? Quand ils ajustent des tenons et des mortaises, ne sont-ils pas en train de passer un contrat de cette nature avec la Grande Figure de la Littérature ?

67) Rêvons de concert avec ces doigts et glosons : « Moi, Claude, je donne, par le biais de mes artefacts, notamment de mes bouts de bois, la représentation symbolique d’un mal naguère infligé à mes frères pour que, Toi, la Littérature, Tu donnes la réalité de l’effacement des dommages dont ils ont pâti, pour que Tu octroies la matérialité de leur relève dans le corps des Grands Textes ». Et c’est ainsi que des drôles de sculptures en forme de sépultures, des drôles de fauteuils en forme de cercueils et des drôles de personnages plus absents que présents conjoignent sous nos yeux ébahis l’espace de l’art et l’aire du sacré. Mais comment une supplique déclinée en « langue de bois » peut-elle bien s’adresser à la Littérature ? Ici intervient le stratagème dit du Grand Retournement.

68) Pour apprécier à sa juste portée cette opération qui serait la grande affaire du Thanatothéâtrium (même si Esnault n’en souffle mot), il nous faut changer de lunettes : le Grand Retournement dont il est question requiert que nous adoptions le « regard éloigné » de l’anthropologue. Car pas de Grand Retournement sans ce rouage de la pensée sauvage qu’est le bricolage. Depuis des temps immémoriaux, l’activité à laquelle Claude s’astreint en ses performances est l’un des pivots autour desquels tourne la pensée sauvage, autrefois dite primitive, qu’un Lévi-Strauss s’est appliqué à réhabiliter dans un livre éponyme. Le bricolage est notamment au cœur d’un rite où les ordres du réel, de l’imaginaire et du symbolique se nouent inextricablement ; c’est celui qui consiste, dans certaines civilisations, à retourner les morts. Dans l’île de Madagascar, par exemple, c’est encore le cas. A dates fixes, on y retourne les os des ancêtres tout en les maintenant dans leur linceul. On leur fait faire un tour du village ; on les fête dans les lieux où ils ont vécu ; puis on les remet au tombeau où ils n’ont plus qu’à attendre que revienne le temps d’un autre retournement.

69) Dans le Thanatothéâtrium, des doigts rêvent à leur insu de même qu’en l’île de Madagascar. Ils rêvent qu’ils retournent les fragments d’objets qui jonchent la terre comme ils le feraient pour des cadavres démembrés.

70) Mais ensuite ? Pour que justice soit rendue, au moins symboliquement, ne faudrait-il pas redonner du corps aux victimes du dépeçage ? Pour que miracle ait lieu, encore faudra-t-il croire en une transcendance susceptible de le prendre ce miracle en charge. Or n’est-ce pas ce rôle qui incombe à la Littérature dans le théâtre inventé par Esnault ? Alors il ne faudra pas moins de toute la littérature pour que se réalise, sinon la résurrection des morts, du moins leur transfert (et leur « surrection ») dans le corps des Grands Textes. Toute : de A à Z, même si l’abécédaire de la littérature revu par Claude marque des arrêts plus prolongés sur certaines lettres. Peut-être aurait-il d’ailleurs pu se contenter d’aller de A à B (avec B comme Beckett Samuel ou Benjamin Walter) ou même jusqu’à C (avec Carroll Lewis) ou même jusqu’à D (avec Dante Alighieri). Mais le projet de Claude n’implique-t-il pas que toute la littérature soit citée à comparaître, que soit déclinée la totalité de son abécédaire (de A comme Allais Alphonse à Z comme Zéno Bianu) ?

71) D’une figure, l’autre. Pour prendre la mesure de la métamorphose des os en mots, pour comprendre ce qui nous amène à croire au coup de théâtre du Grand Chamboulement (lequel, du même coup, institue la Littérature en figure de la Transcendance), il nous faut procéder à un écart de personne et de contrée ; passons donc de Esnault à Césaire et du registre de la performance à celui de la poésie.

72) Rien de commun, au premier abord, entre notre artiste de la scène et ce poète antillais: le singulier de Esnault n’est guère soluble dans le pluriel et il en va de même pour la singularité de Césaire. Mais les deux hommes n’ont-il pas en partage de relever d’une identité minoritaire ? Pour l’un, c’est le fait d’être un écrivain de peau noire, d’origine caribéenne et d’expression française, pour l’autre celui d’appartenir au tout petit nombre des individus que hante la mémoire de disparus. Or, dans les deux cas, ce qui pouvait passer pour un obstacle à la création s’est révélé une condition nécessaire à son déploiement. Césaire s’en est expliqué. Ne lui conseillait-on pas, pour être universel, d’effacer qu’il était « nègre » ? « Au contraire, je me disais », écrit-il, « plus on est nègre, plus on sera universel ». De même Esnault a-t-il saisi que l’intensification de ses obsessions pouvait faire rayonner sa différence ; il a compris qu’en jouant la fiction des Grands Textes contre la fixation sur le trauma, il pouvait faire que ce trauma, pour autant qu’il soit tu, devienne l’une des conditions nécessaires à l’invention d’un universel exigeant.

73) C’est ici qu’il faut rendre à Césaire ce que notre artiste de la scène, sans peut-être le savoir, lui emprunte. Pour l’écrivain antillais, les Grands Textes Poétiques sont des armes. Ce sont Les armes miraculeuses que proclame le titre d’un recueil de poèmes écrit pendant la Seconde Guerre Mondiale et publié deux ans après la naissance de Esnault. Elles seules, y soutient Césaire, s’avèrent capables de contrer, avec des mots qui cognent, les balles des mitrailleuses. Il faut croire, dit-il, en cette faiseuse de miracles qu’est la poésie. Esnault n’adhère-t-il pas à ce credo ? Bien que bouche close, il nous exhorte à croire en ce faiseur de miracles qu’est le Grand Chamboulement, quand ce dernier se mêle de retourner des os en mots.

74) Des doigts songent ! Ils rêvent que, pour accomplir leur prodige, ils partagent même les mains d’un ange ! Et pas n’importe lequel. Il s’agit de « l’Ange de l’histoire » selon Walter Benjamin, tel que ce dernier le décrit dans la neuvième de ses Thèses sur la philosophie de l’histoire. Rappelons leur contexte. Celles-ci furent écrites au début de 1940, alors que leur auteur était sous le choc du pacte germano-soviétique ; et l’on sait que Benjamin s’est suicidé le 26 septembre 1940, victime des nazis comme l’avaient été, trois mois auparavant, les trois frères de Esnault. Sans doute en raison de la presque coïncidence de ces deux événements, la figure de Benjamin occupe une place de choix dans l’imaginaire de notre performeur. Une fois sur scène, n’adopte-t-il pas, en effet, la position de son « Ange de l’histoire », lequel avance à reculons dans le futur, regard fixé sur le passé ?

75) Dans sa neuvième thèse, Benjamin décrit en fait un tableau de Klee, (Angelus Novus, 1920), qui a peut-être à voir avec « l’Ange du terrible » selon Rilke. « Son visage est tourné vers le passé […] il ne voit qu’une seule et unique catastrophe […]. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. » On ne saurait mieux commenter les gestes que Claude accomplit sur son plateau. Mais il est une autre phrase de Benjamin tout aussi célèbre (tirée du Livre des passages), qui semble avoir laissé une empreinte indélébile sur les « images » que Claude ajuste en scène. « Il ne faut pas que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. » Au sens de Benjamin, les drôles de sculptures bricolées par Esnault sont des « constellations ».

76) Il reste que nul n’est obligé de croire au miracle. Or les spectacles de Esnault n’y perdent pas pour autant de leur force car celle-ci se ressource dans la teneur spéculative des gestes de l’artiste. Ne prenons pour exemples que celui d’ajuster et celui de recueillir. Il s’y déploie ce que l’on pourrait nommer (à partir de Heidegger) des existentiaux. Chez Claude, ces deux gestes structurent sa façon d’être au monde (de s’ajuster à lui-même tout en ajustant ses tenons et mortaises ; de se recueillir en lui-même tout en se recueillant sur les ombres de ses frères, tout en recueillant leurs « fragments » pour en assurer la relève) ; et il suffit pour que ces deux gestes, si emblématiques de sa vie et de son imaginaire, engagent aussi notre sensibilité comme notre intelligence.

77) Il ne nous reste plus qu’à prendre congé de Claude Esnault. Alors qu’il vient de retirer sa blouse pour réintégrer son logis, ce qui nous frappe, c’est la ressemblance de son visage avec celui d’un Gaston Bachelard au soir de sa vie. Encadré par la chevelure et la barbe blanches, c’est le même regard débonnaire. Dans les yeux des deux visages vacille, croirait-on voir, un même reflet, celui de La flamme d’une chandelle. Que nous soyons en la Tanière ou dans le Thanatothéâtrium, l’éclairage de ces lieux nous a toujours paru y être dispensé par une bougie, nous inclinant à rêver comme le fait Bachelard dans le livre dont nous venons de citer le titre. Qui se confie aux rêveries de cette petite lumière, y écrit ce philosophe, découvre « le clair-obscur du psychisme, le psychisme du clair-obscur ». Sans bouger de chez lui, Esnault a su devenir, sinon le découvreur, du moins l’explorateur de ces contrées. Dans ce « voyage », il s’éclaire à la lueur du secret : à la « flamme » d’un secret de famille d’autant plus illuminant pour les spectateurs que Claude aura su le tenir plus secret.

78) Comment conclure ? Ecoutons de nouveau ce que le Roi de cœur conseille au Lapin blanc : « Commencez par le commencement, et continuez jusqu’à ce que vous arriviez à la fin ; alors, arrêtez-vous ». Dont acte.

78) Comment conclure ? Ecoutons de nouveau ce que le Roi de cœur conseille au Lapin blanc : « Commencez par le commencement, et continuez jusqu’à ce que vous arriviez à la fin ; alors, arrêtez-vous ». Dont acte. 79) Acta est fabula.

79+1) Si nous avions distribué les notes qui précèdent sous la forme de l’abécédaire mentionné au paragraphe 70, nous aurions terminé par la lettre Z. Nous y aurions examiné à la loupe un drôle de Zèbre, échappé d’un drôle de Zoo, celui qui, durant tout un été, vint s’esbaudir sur le plateau du Thanatothéâtrium. Il s’agissait, en fait, d’un drôle de Rhinocéros « sculpté » par Esnault, à la fois bête de cirque et de scène, muni d’une corne, voire de deux ou même d’aucune. Dürer Albrecht, Leiris Michel (pour sa préface de L’âge d’homme) et Longhi Pietro auraient sans doute été appelés à la rescousse afin d’en faire le tour. Nous aurions abouti à la conclusion que l’objet sculpté en forme de Rhino par Esnault fait partie des OVNI. Notre lecteur aurait compris qu’il s’agit là d’un animal filo-zoo-fique (au sens où l’entendait Filliou Robert). Il nous aurait permis de poser la question : dans quel Zoo loger, d’une part, les productions de Esnault, d’autre part, Esnault lui-même ? Nous avons insisté sur l’ancrage de ce dernier en sa Tanière. Nous pourrions dire que la marge a toujours été sa demeure : hors des institutions dépositaires du savoir, au bord des scènes théâtrales institutionnalisées. Nous pourrions même soutenir que sa place relève de l’atopie. Et c’est pourquoi les Objets Visuels Non Identifiés que Esnault Claude produit nous obligent à bouleverser la cartographie des objets dits artistiques. Et il en ira de même pour les textes, dits théoriques, qui essayeront de les prendre en charge.

Jean LANCRI (2017)

* Fragment d’un courriel adressé par Claude Esnault à Monique et Jean Lancri.

Tags : Claude Esnault, Jean Lancri

Tags : Claude Esnault, Jean Lancri

-

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment

Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire

jean-claude leroy